申し込み締め切りは2026年1月9日です。

新規の方はFacebookをフォローをお願いします。

任意の文字を含んだページを表示します。

「縣(あがた)」

延岡史談会とは

延岡史談会は、昭和10年(1935年)6月11日の創立、2025年に創立90周年を迎える地域史の調査研究団体です。「歴史文化都市延岡」を核とする宮崎県北や関連地域の歴史・地理および民俗を調査研究し、文化財の保護保存に努め、郷土の文化の向上に寄与することを目的として活動しています。延岡史談会の詳細と活動内容については「組織と会則」や「事業内容」をご覧ください。

延岡・宮崎県北地域の歴史や文化、民俗に興味関心のある方ならどなたでも会員になれます。入会の手続きについては「入会申込み」をご覧下さい。

また、講演会や史跡案内(いずれも無料)の依頼やその他ご不明の点など各種お問合せについては「問合せ」をご覧ください。

延岡史談会のロゴマーク「縣(あがた)」について

この延岡史談会のロゴマークは小篆(しょうてん)書体の「縣(あがた)」という漢字で、奈良時代から江戸時代の元禄5年(1692)までの延岡の古地名「あがた」を表しています。

「あがた」とは、延岡の場合も全国各地の「アガタ」と同じく、古墳時代の5世紀前後に首長が支配領域の一部を割いてヤマト王権に献上した「アガタ」に由来する地名です(『宮崎県史通史篇古代2』)。

奈良時代になると、和銅6年5月(713)の元明天皇の勅令「諸国郡郷名著好字令(しょこくぐんごうめいちょこうじれい)」によって国、郡、郷の地名標記を「良い意味の好字(佳字)二文字」で統一することとなり、延岡は「英多(あがた)」と表記されるようになりました。「英」は「美しい、優れている、秀でている」、「多」は「多い、たくさん」の意味です。承平5年(935)の『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』には「日向國臼杵郡英多」と記されています。

その後、鎌倉時代、建久8年(1197)の日向国(今の宮崎県)の荘園の状況を記した『日向国図田帳』には豊前国(大分県)の宇佐神宮領の荘園「縣荘(あがたのしょう)」と表記されており、その後14世紀の室町時代までに「縣」の一文字で表記することが定着したと考えられます。

その後、江戸時代の元禄5年2月23日(1692)に縣を「延岡」と改称(『徳川実紀巻二五』)して現在に至っていますが、「あがた」の地名は「安賀多町」として残っています。

最新情報

【直前のべおかさるきブラアガタ最終実行委員会】

日 時 12月6日(土)10:00~12:00

会 場 野口遵記念館

明日の本番に向けての段取りや役割分担の最終確認と、午後に実施する延岡城址城下町巡見用のパンフレットその他配付資料の袋詰め作業を行いました。

【第9回のべおかさるきブラアガタ実行委員会】

日 時 11月16日(日)10:00~12:00

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1

12月7日の本番まであと3週間となり準備も最終段階。渉内外、諸々の段取り、手続きを確認、修正しました。

【第8回のべおかさるきブラアガタ実行委員会】

日 時 11月2日(日)10:00~12:00

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1、延岡城址

経過報告、役割確認とパンフレット原稿を使って追加研修の後、当日の巡見班毎に交代で解説しながら実際に延岡城址を1時間45分かけて巡見演習しました。

【90周年記念第3回公開講演会】

日 時 10月26日(日)10:00~12:00

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1、延岡城址

「延岡にみる民俗の春夏秋冬」と題して宮崎民俗学会会長の那賀教史先生を講師にお迎えして創立90周年記念 延岡史談会第3 回公開講演会を開催しました。

延岡市北方町でも焼き畑が行われていたなど、つい30年ほど以前までは各地に当たり前に残っていた民俗行事のお話しでした。五ヶ瀬川の南北を結んで行われていた人々の活動や北川を往き来していた舟運なども興味深いお話しでした。

【第7回のべおかさるきブラアガタ実行委員会】

日 時 10月26日(日)10:00~12:00

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1

第7回のべおかさるきブラアガタ実行委員会を行いました。

12月7日(日)の「のべおかさるきブラアガタ」参加申し込み締切まで1週間となり、11月以降の段取りを再確認し、用意した巡見ポイント研修を行いました。

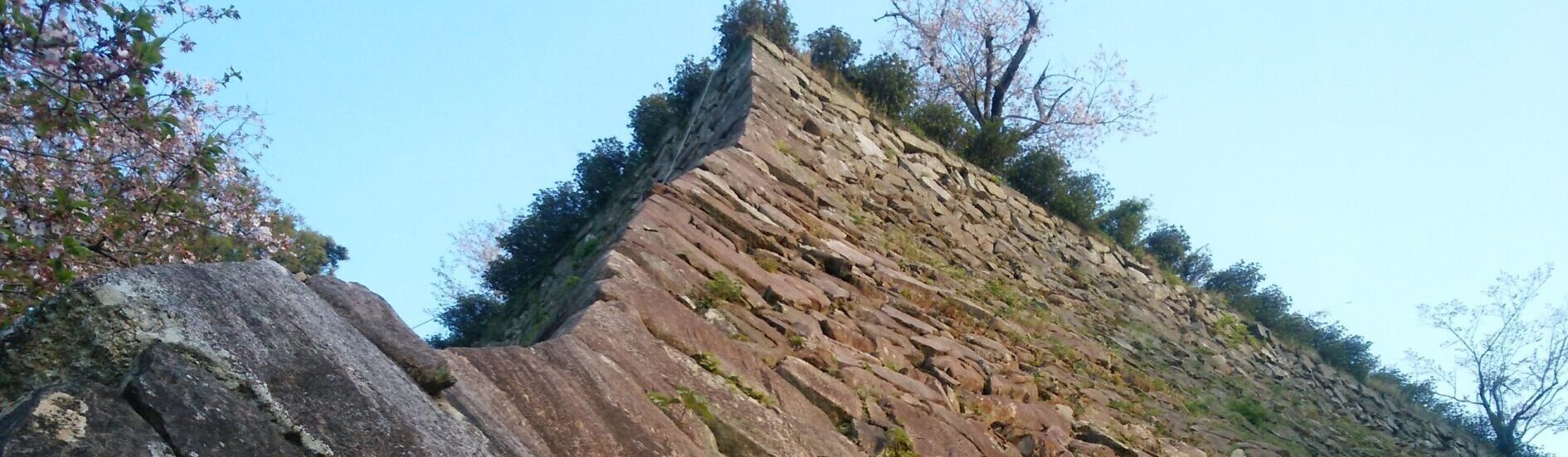

昭和45年に延岡市の業者によって延岡城の最後の石垣補修が行われている事や熊本城石垣補修をこの延岡市の業者が行った事などを知り、50年前までは地元に石垣補修のできる建設業者のいた事に驚くました。

【第6回のべおかさるきブラアガタ実行委員会】

日 時 10月12日(日)10:00~12:00

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1、延岡城址

第6回のべおかさるきブラアガタ実行委員会を行いました。

前半の会議で実務確認の後、2回目の実地研修で解説内容や注意ポイントの確認を行いました。相変わらずの30℃近い暑さの中でしたが12:00までみっちり研修しました。

【第5回のべおかさるきブラアガタ実行委員会】

日 時 9月28日(日)14:00~15:40

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1

【創立90周年記念延岡史談会令和7年度第2回公開講演会】

日 時 9月21日(日)14:00~15:40

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1

講 師 新名一仁氏(南九州大学、宮崎市史編纂室)

演 題 「戦国島津氏と縣(あがた)~『上井覚兼日記』を中心に~」

中世後期の南九州政治史および島津氏と縣(延岡)土持氏との関係や日向国、九州の動向に関する講演会を開催しました。

当時のダイナミックな時代展開の中で、地政学的な境目の地にある縣(延岡)土持氏が、戦国期を通じて極めて重要な立場にあった事の良く分かる講演会でした。

天正6年の豊後大友氏の縣侵攻によって一次史料の多くが失われたため中々実態解明の困難な縣土持氏ですが、今後の展開に期待したいところです。

【第4回のべおかさるきブラアガタ実行委員会】

日 時 9月13日(土)10:00~11:45

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1、延岡城址

延岡市社会教育センターで開催要領と巡見ルートの確認を行った後に延岡城址の巡見ルートをぶらさるきました。

今回は、近年の再開発で延岡城址の石垣の威容をまざまざと目に焼き付けるルートを追加しますので、初めて歩いた会員が多く有意義な研修会となりました。

【第3回のべおかさるきブラアガタ実行委員会】

日 時 8月17日(日)10:00~11:30

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1

のべおかさるきブラアガタの第3回実行委員会を開催しました。

文化庁の地域文化財総合活用推進事業補助金を得て今年で3年目となる、延岡城址と城下町延岡の史跡探訪です。

会議では今年の開催要項、特に巡見コースなどの最終計画(案)を審議しました。

仕上げの年となる今年は、新たな視点から近世城郭都市延岡をご案内します。

参加募集要項などの詳細は次回9月13日の実行委員会で最終決定となります。

【橋の日】

日 時 8月4日(日)5:50~7:30

会 場 安賀多橋下河川敷および周辺

8月4日は「橋の日」でした。

1986年(昭和61年)に延岡市出身湯浅利彦氏の提唱で延岡市の安賀多橋から始まり2015年(平成27年)には47都道府県全てに行き渡り、40年目の今年も橋に関するイベントが全国各地で行われました。

加えて延岡市の場合は、1945年6月29日(昭和20年)の延岡大空襲の時に安賀多橋下河川敷に避難して戦火を免れた人々が多数いた事から「命の橋」に感謝する日という想いも込められており、発祥の地ならではの特別の平和への祈りがこめられています。

延岡史談会は実行委員会から初めてお声掛けをいただき「国土交通省水辺環境整備事業」への機運醸成に向けた五ヶ瀬川、大瀬川、祝子川の三河川が交わる水郷延岡の歴史的背景についてお手伝いしました。

延岡市、国交省延岡河川国道事務所、宮崎県延岡土木事務所、延岡警察署はじめ23の関係機関、団体、企業、地域住民など300名近くが参集。

安賀多橋周辺の清掃活動、開会式、市仏教会による鎮魂法要と参加団体による焼香、ラジオ体操、最後に平和を祈念する放鳩が行われ、7:30過ぎに終了しました。

【延岡城CG & ブラアガタ上映会】

日 時 7月26日(土)6:50~7:30

会 場 野口遵記念館フリースペースB

7月26日(日)に開催された「第48回まつりのべおか」での三桜電設(株)「延岡城CGプログラム上映会」と連携して、延岡史談会は文化庁地域文化財総合活用推進事業「歴史探訪 のべおかさるきブラアガタ」の紹介動画を上映しました。

延岡城CG17分+ブラアガタ紹介6分計23分を16:00から30分おきに19:00まで6回上映。40席を用意した会場が毎回ほぼ満席。三桜電設集計では計250名の観客に視聴していただきました。

上映中「へぇー、延岡にも藩校があったっちゃ」とか「これ、じいちゃんから聞いた事があるわ」などとブラアガタ紹介動画に反応するヒソヒソ会話が漏れ聞こえていました。

今年の「歴史探訪 のべおかさるきブラアガタ」は12月7日(日)に開催します。

【延岡史談会第1回研修会】

日 時 6月22日(日)14:00~15:30

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1

延岡史談会第1回研修会を開催しました。

前半の導入では、わざと出典や引用元を隠した架空レポートを題材にワークショップを行って問題点を洗い出し、グループごとに発表しました。後半では、延岡市立図書館の湯川司書から論考やレポート作成に当たっての著作権上の留意点に関するレチャーを行っていただきました。

ワークショップではグループ毎に熱心な討議が行われ、参加者の意識も高まったようでした。今回の研修を踏まえて、来年の会報誌『縣』90周年特集号に多くの会員の投稿を期待します。

【令和7年度総会】

日 時 5月24日(土)14:00-16:00

会 場 延岡市社会教育センター1階研修室1

延岡史談会令和7年度総会を開催しました。

今年令和7年(2025)は、昭和10年(1935)の延岡史談会創立から90周年目の節目の年です。先達が積み重ねてこられた90年の歴史の重みを糧に、次の100周年とその先を見据えた更なる組織基盤強化に向けた飛躍の1年にしたいと考えます。

また、今年は明暦元年(1655)の有馬康純公による縣城修築と延岡七町の城下町完成から370年目の年でもあります。宮崎県内でも固有の歴史的背景を持つ「歴史文化都市延岡」の更なるシビック・プライドの醸成にこれまでにも増して務めていきたいと考えます。

総会では、公開講演会・領域研究会・史跡巡検などの定例事業や3年目を迎える文化庁補助地域文化財総合活用推進事業「のべおかさるきブラアガタ第三弾」に加え、創立90周年記念事業としてつぎの事業に取り組むことを提案した「令和7年度事業計画大綱」が承認されました。

(1)延岡史談会創立90周年記念公開講演会

(2)地域・社会との共働・連携の推進

①地域社会との連携の推進

②学校教育との連携の推進

③延岡市史編纂事業との連携の推進

④その他、個人、団体、機関との連携の推進

(3)宮崎県北半地域調査研究団体・個人のネットワーク体制の構築

(4)延岡史談会創立90周年記念式典・祝賀会の開催

(5)会報誌『縣』35号「90周年記念特集号」の発行

各事業については、逐次、このホームページでご案内いたします。

今後の予定

締め切りは2026年1月9日です。